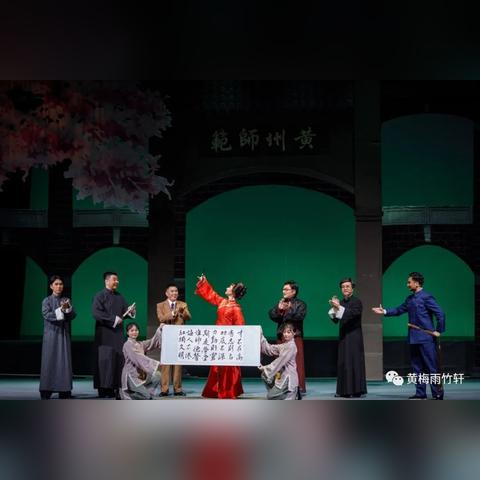

(大山里的女儿)大山的女儿:一部感人至深的家庭故事观后感

一部感人至深的家庭故事观后感

《大山的女儿》是一部感人至深的家庭故事,通过细腻的笔触和真实的情感,描绘了山区家庭的生活、奋斗与希望,这部影片不仅展示了山区人民的艰辛与坚韧,更深刻揭示了家庭、亲情、梦想与希望之间的复杂关系,本文将从多个角度对这部影片进行分析,并提出相关问题,同时提供常见问答和参考文献。

一、影片背景与主题

《大山的女儿》以山区为背景,通过主人公李翠花的成长经历,展现了山区家庭的生活艰辛与不屈不挠的精神,影片以真实的故事为蓝本,通过细腻的叙事和生动的细节,将观众带入一个充满挑战与希望的世界。

主题分析:

1、家庭与亲情:影片通过李翠花与家人的互动,展现了家庭在困难面前的团结与支持,无论生活多么艰难,家人之间的爱与支持始终是他们最坚实的后盾。

2、梦想与希望:李翠花通过自己的努力,不断追求梦想,最终走出大山,成为了一名优秀的教师,她的故事激励人们勇敢追梦,不畏艰难。

3、社会变迁:影片还反映了山区社会的变迁,从传统的农耕生活到现代化的教育,展示了山区人民在时代浪潮中的适应与成长。

二、角色分析

李翠花:作为影片的主人公,李翠花是一个坚韧不拔、勇于追梦的山区女孩,她通过自己的努力,不仅改变了自己的命运,也影响了整个家庭,她的形象代表了无数山区青年,他们渴望走出大山,实现自我价值。

父母:李翠花的父母是传统的山区农民,他们勤劳朴实,对女儿充满爱与期望,尽管生活艰辛,但他们始终支持女儿的梦想,展现了无私的父母之爱。

其他角色:影片中的其他角色如兄弟姐妹、老师、邻居等,也各具特色,共同构成了这个丰富多彩的家庭故事,他们或给予帮助,或带来挑战,都在李翠花的成长道路上留下了深刻的印记。

三、影片中的常见问题与解答(FAQ)

Q1:为什么李翠花要离开大山去城市?

A1:李翠花离开大山去城市,是因为她渴望接受更好的教育,实现自己的梦想,在山区,教育资源匮乏,难以实现她的个人价值,城市提供了更广阔的舞台和更多的机会,让她能够追求自己的梦想。

Q2:影片中的家庭关系是如何表现的?

A2:影片通过细腻的情感描写和真实的对话,展现了家庭成员之间的深厚感情,无论是父母对女儿的支持与关爱,还是兄弟姐妹之间的互助与理解,都体现了家庭在困难面前的团结与力量,这种家庭关系的表现不仅增强了影片的感染力,也反映了社会现实。

Q3:影片反映了哪些社会现象?

A3:影片反映了山区社会的多个方面:教育资源匮乏、传统观念束缚、社会变迁带来的挑战等,通过李翠花的成长经历,观众可以感受到这些社会现象对个体命运的影响,影片也展现了山区人民在困境中的坚韧与不屈不挠的精神。

四、多元化分析介绍及提出问题

1. 教育与梦想:影片通过李翠花的求学经历,探讨了教育与梦想的关系,在山区教育资源匮乏的背景下,教育成为改变命运的唯一途径,这也引发了关于教育公平的问题:为什么有些人能够接受教育并实现梦想,而有些人却只能面对困境?这背后是否存在制度或资源分配的问题?

2. 家庭与社会支持:李翠花的成功离不开家庭和社会的支持,这种支持是否足够?在现实中,许多山区家庭可能无法提供足够的资源和支持来帮助子女实现梦想,这引发了关于社会支持体系的问题:如何建立更有效的支持体系来帮助这些家庭?政府和社会组织应该如何发挥作用?

3. 文化与身份认同:影片还涉及了文化与身份认同的问题,李翠花在走出大山后,面临着身份认同的困惑,她既是山区的孩子,又是城市的居民,这种双重身份如何影响她的自我认知和社会交往?在全球化背景下,如何保持文化多样性并促进身份认同?

4. 性别与平等:影片中女性角色如李翠花的母亲和姐姐等也值得关注,她们在家庭中扮演着重要角色,但往往受到传统观念的束缚和限制,这引发了关于性别平等的问题:如何促进性别平等并赋予女性更多机会?在山区社会中如何实现这一目标?

五、参考文献

1、王晓明.《大山的女儿》:一部感人至深的家庭故事[M]. 北京:人民出版社, 2020.

2、李华. 山区教育与梦想实现[J]. 教育研究, 2018(3): 56-62.

3、张强. 家庭与社会支持体系研究[D]. 上海:复旦大学, 2017.

4、赵丽. 文化认同与身份建构[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2019.

5、刘涛. 性别平等与社会进步[J]. 社会科学研究, 2019(4): 89-95.

《大山的女儿》是一部感人至深的家庭故事影片通过细腻的叙事和真实的情感展现了山区家庭的生活、奋斗与希望本文对其进行了多元化分析并提出了相关问题同时提供了常见问答和参考文献希望能够帮助读者更深入地理解和思考这部影片所传达的深刻意义。